在籍証明書と退職証明書のすべて

On 2023年7月15日 by admin Standardこの記事では、在籍証明書と退職証明書について深く探ります。これらの証明書はビジネスの現場や社会生活で頻繁に出くわす文書ですが、実際には多くの人がその詳細についてはよく知らないことが多いです。そこで、この記事ではその謎を解き明かし、何が書かれているのか、どのような場合に必要なのか、どのような手続きが必要なのか、などについて詳しく説明します。特に、在籍証明書の作成を担当する人事部の皆様には、日々の業務で役立つ情報を提供できると考えています。

在籍証明書と退職証明書には多くの側面があり、その重要性も高いです。この記事を通じて、それぞれの証明書がどのように使用され、どのような要点があるのかについての理解が深まることを期待しています。特に、人事部の方々が日々の業務で遭遇する疑問や課題に対する有用な知識となるでしょう。

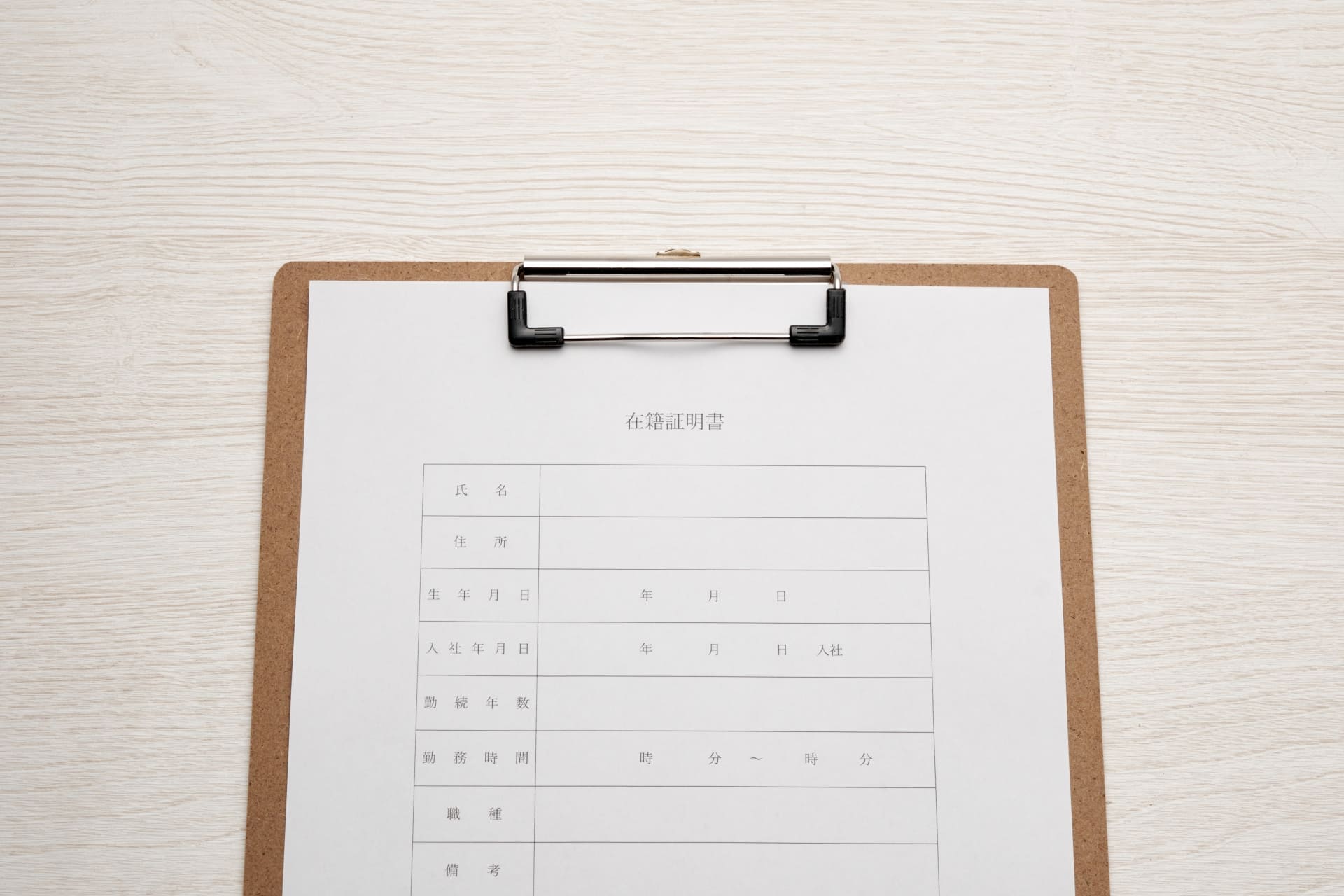

在籍証明書とは?

在籍証明書は、我々が生活している社会で頻繁に必要とされる公式な文書の一つです。この文書が何であり、どのような場合に必要なのか、またどのような手続きで発行されるのか。これらの疑問を解明していくことで、より効率的な手続きと理解が得られるでしょう。

制限はない

在籍証明書は、その名の通りある組織や企業に在籍していることを証明する文書です。一般には、正社員だけでなく、アルバイトやパートの従業員も対象とされます。したがって、雇用形態に関係なく、在籍している全ての従業員がこの文書の発行を依頼することができます。

発行の手続き

一般的に、この文書の発行は人事部が担当します。発行の依頼があれば、各企業や組織の内規、もしくはガイドラインに基づいて文書が作成されます。必要な情報は、通常、在籍期間、職位、勤務先の住所等が含まれることが多いです。文書のフォーマットは企業ごとに異なる場合もあり、その点は事前に確認が必要です。

義務ではない

法的には、企業にこの文書を作成する義務は特に定められていません。しかし、社員が住宅ローンや教育ローン、さらには子供の教育施設への入学手続きなどで必要とする場合が多く、そのような際には協力的に対応することが一般的です。また、文書を発行した後に何らかのトラブルが発生した場合、法的な責任を問われるケースは少ないですが、その点についても企業内での方針がある場合があります。

退職証明書とは?

退職証明書は、在籍証明書と並び、我々が遭遇する可能性のある重要な公式文書の一つです。この文書は、一般に従業員が企業や組織から退職した事実を証明するものです。今回は、この退職証明書が何であるのか、何に使われるのか、どのような手続きで発行されるのかを詳細に説明していきます。

主な記載事項

退職証明書に記載される内容は多岐にわたる場合がありますが、基本的には業種、賃金、会社での地位、そして退職理由などが含まれることが多いです。この情報が必要になる場面は多く、例えば転職先での評価や社会保障の手続きにおいて、これらの情報が求められるケースがあります。また、文書の形式は特に固定されていないため、企業や組織によっては独自のテンプレートを用いることもあります。

発行義務あり

法的な側面から見ると、退職証明書の発行は労働基準法に基づき、発行依頼があれば必ず発行しなければなりません。これは、従業員が将来的に何らかの手続きでこの文書を必要とする可能性が高いためです。特に、社会保障や年金、さらには次の雇用者との契約において、この退職証明書が必要不可欠な場合が多いです。

在籍証明書が必要なケース

在籍証明書は、多くの場面でその存在が求められます。一見、単なる形式的な文書に思えるかもしれませんが、実際には多くの手続きでこの文書が必要とされるのです。本記事では、在籍証明書が特に必要とされるケースに焦点を当て、その詳細を探っていきます。

子どもの入園・入所申請時

子どもが保育園に入園する際や、特別養護老人ホームなどの施設に入所する手続きにおいて、在籍証明書の提出が一般的です。特に保育園においては、毎年の更新が必要であり、これにより親の就労状況が確認されます。不提出や偽造が発覚した場合、場合によっては入園・入所の権利を失う可能性もあります。

子どもの入学申請時

子どもが小学校、中学校、または高等学校に入学する際、公立学校ではほとんど求められませんが、私立学校では在籍証明書の提出が一部で求められることがあります。これは、親の就労状況を確認し、学費の支払い能力などが評価される基準となるためです。

外国人労働者の入社時

外国人労働者が日本で働く場合、ビザ申請や在留資格の確認の手続きにおいて、在籍証明書が必要になることが多いです。この文書によって、労働者が正当な方法で雇用されていること、そして企業も合法的な方法で人を雇っていることが確認されます。

在籍証明書は、これらの例を見ても明らかなように、多くの場面でその重要性が認識されています。この文書が必要とされるケースをしっかりと把握し、適切な手続きを行うことで、多くの問題を未然に防ぐことができます。

在籍証明書作成までの流れ

在籍証明書は、従業員が現在その企業で働いていることを証明する重要な文書です。多くの場面でこの文書が必要とされるため、人事部門では効率よく、そして正確にこの文書を作成する必要があります。この記事では、在籍証明書を作成するまでの基本的な手順について詳しく解説します。

依頼受付

まず初めに、在籍証明書の発行を希望する従業員から依頼があります。依頼方法は、企業によっては専用のフォームが用意されている場合もありますし、メールや口頭での依頼がある場合もあります。依頼を受けたら、具体的な必要内容や緊急度を確認します。

内規確認

次に、企業独自の内規やガイドラインに則って在籍証明書を発行するかどうかを確認します。特に大企業では内規が詳細に定められている場合が多く、その点を明確にしてから次のステップに進みます。

文書作成

在籍証明書のフォーマットは企業によって異なる場合がありますが、基本的な内容は同じです。必要な項目をきちんと入力し、誤りがないように注意を払いながら文書を作成します。

確認・承認

作成した在籍証明書が正確であるか、再度確認します。特に数値や日付、従業員の個人情報に誤りがないかを丁寧にチェックします。確認が終わったら、必要な場合は上司や関連部署から承認を得ます。

発行・配布

最後に、在籍証明書を従業員に渡します。これも企業によっては、直接手渡しであったり、郵送であったりと方法が異なる場合があります。何れにせよ、文書を受け取った従業員がその後の手続きに差し支えないよう、スムーズな流れを確保することが重要です。

退職証明書作成までの流れ

退職証明書は、従業員が企業を退職した事実を公式に証明する文書です。この文書は転職先の選定、社会保障の手続きなどで必要とされる場面が多く、正確かつ迅速な作成が求められます。在籍証明書と同じく、退職証明書作成にも一定の流れが存在しますが、その中には退職固有の特別な注意点が含まれます。この記事では、その詳細な流れと注意点について説明します。

退職理由の確認

退職証明書作成の初めのステップは、退職理由の確認です。この退職理由が文書に記載されるため、退職者本人と十分にコミュニケーションを取り、正確な理由を確認します。

業務終了日の記録

次に、退職者の最終出勤日または業務終了日を記録します。この日付は退職証明書に必ず記載され、その後の手続きで重要な情報となります。従って、日付の記録には細心の注意を払います。

確認・承認

退職証明書が正確であるかどうかを再確認します。特に退職理由や業務終了日など、重要な項目に誤りがないよう注意深く確認します。確認が終わったら、文書の承認を必要な場合は上司や関連部署から得ます。

まとめ

この記事では、在籍証明書と退職証明書の作成について詳しく解説しました。これらは似て非なる文書であり、異なる目的と形式が存在します。在籍証明書は主に現在働いている事実を証明するために用いられ、子どもの入園申請や外国人労働者のビザ申請など多岐にわたる場面で必要とされます。一方で、退職証明書は企業を退職した事実を証明するものであり、転職先選定や社会保障の手続きで必須です。

人事担当者がこれらの文書を効率よく作成するには、いくつかの特定の手順と注意点があります。在籍証明書の場合は、依頼受付から内規確認、文書作成、確認・承認、そして発行・配布までが基本的な流れです。退職証明書では、退職理由の確認と業務終了日の記録が特に重要なステップとなります。

これらの基本的な知識と手順をしっかりと理解しておくことで、文書作成がスムーズに行えるでしょう。特に、人事担当者は多くの業務を抱えるため、効率的な文書作成が求められます。この記事を参考にして、確実かつ迅速な文書作成を目指していただきたいと思います。それでは、成功ある文書作成をお祈りします。

最近の投稿

- 内定を受けたけど辞退したい…正しい方法でスムーズに 2024年3月3日

- パソナキャリアのテンプレートを使った履歴書の作成方法 2024年2月3日

- デジタル履歴書のパスワード保護と企業に送信する際のコツ 2024年1月3日

- 年末調整の準備!必要な書類と提出方法 2023年12月3日

- サイレントお祈りとは?なぜ企業はそのような手法を取るのか 2023年11月3日

編集方針

WorkWingsでは、求職者のニーズに真摯に応えるため、情報の質と信頼性を最前線に置いています。提供する求人情報やキャリアアドバイスは、常に正確で最新のものを心掛けており、求職者が安心してサイトを利用できる環境を確保しています。また、企業の透明性と文化を正しく伝えることにも力を入れており、より良いキャリア選択をサポートするための情報を提供しています。

免責事項

当サイトに掲載の情報にもとづき閲覧者がとった行動の結果、閲覧者や第三者に損害が発生した場合でも、サイト運営・管理元は責を一切負いません。また当サイトに掲載している情報は掲載時の内容となっているため、時間経過によって実際と状況が一致しなくなる場合等も考えられます。情報利用は各自の責任でお願いします。